OMOとは「Online Merges with Offline」の略で、「オンラインがオフラインを併合する」という意味です。

OMOはマーケティング戦略においては「オンラインとオフラインの融合」を指します。

中国では2017年に元Googleチャイナの李 開復(リ カイフ)氏が、日本では2019年に株式会社ビービットの藤井 保文氏とIT評論家の尾原 和啓氏がOMOの思考法を紹介したことで広く知られるようになりました。

本コラムでは、マーケティング用語としてのOMOの意味や概念を解説し、OMOの参考となる書籍や国内外での企業事例をご紹介します。

OMOとは「Online Merges with Offline」の略称で、直訳すると「オンラインがオフラインを併合する」という意味になります。

OMOはマーケティング戦略においては「オンラインとオフラインの融合」を意味し、「インターネット上とインターネット以外のリアル店舗などとのあいだの垣根を超えたマーケティングの考え方」を指します。

OMO の思考法は、元GoogleチャイナのCEOであった李 開復(リ カイフ)氏がイギリスの経済誌『ザ・エコノミスト』で発表したことで広く知られるようになりました。

日本では株式会社ビービットの藤井保文氏とIT評論家の尾原 和啓氏が共著書『アフターデジタル オフラインのない時代に生き残る』で「アフターデジタル」という新たな社会構造のとらえかたとともにOMOを紹介しました。

OMOが注目されるようになった背景には、情報技術の発展やスマートフォンの普及であらゆる物事がデータ化され、あらゆる社会活動がオンライン上で行われるようになってオンラインとオフラインの境目がなくなりつつあるという時流があります。

現在ではコロナ禍であらゆる社会活動が加速的にオンライン化・デジタル化する流れを受けてさらに注目されています。

OMOの考え方はあらゆる社会活動がすべてオンラインに切り替わることを前提としているものの、オフラインが完全になくなることを指しているわけではありません。

あくまでも、「データ化できないオフライン行動がなくなる」ことによって「オフラインがオンライン(デジタル世界)に包含される」ことを指し、オフライン(リアル)の役割が変わることを指しています。

企業視点では、顧客とつねにデジタルで接点を持ち、オンライン・オフラインの区別なく顧客の行動データを追うことができる状態ととらえると理解しやすいでしょう。

OMO(Online Merges with Offline)はO2Oやオムニチャネルの発展型とも言われ、データの活用を通して顧客により良い体験を提供することを目的としたビジネスモデルとしては似たところがあります。

しかし、OMOはより広い範囲を対象としたキーワードである点がO2Oやオムニチャネルとは異なります。OMOが「オンラインとオフラインが融合した社会」を指し、マーケティング(ビジネス)戦略だけを指す言葉ではないのに対し、O2Oとオムニチャネルはそれぞれマーケティング(ビジネス)戦略そのものを指します。

また、O2Oはオンラインとオフラインを区別してとらえる点がOMOと異なります。

OMOとO2Oの違い、OMOとオムニチャネルの違いをふまえ、それぞれの特性を理解しておきましょう。

O2Oとは「Online to Offline」の略称で、インターネット(オンライン)で取得あるいは発信した情報をもとに、顧客の購買行動をリアルの店舗(オフライン)へと誘導するマーケティング戦略を指す言葉です。

O2O の手法ではWebサイトやSNSからリアル店舗への集客を狙う(オンラインからオフライン)、また、リアル店舗からWebへ誘導して顧客をリピーター化する(オフラインからオンライン)など、Webとリアル店舗の相互関係を強化するマルチチャネル戦略にもとづくマーケティング手法である点では、後述のオムニチャネルの考え方と共通する要素があります。

ただし、O2Oではネット(オンライン)とネット以外(オフライン)とを分けて考える点がOMOの考え方と大きく異なります。そのうえで、O2OではWebサイトやSNSはリアル店舗の敵ではなく、むしろリアル店舗の集客を補完するために必要なものと位置付けています。

O2O のメリットは、Webとリアルの双方が補完しあい、新しい価値を提供できるサービスを実践することで顧客満足度の向上を期待できる点です。

オムニチャネルの「オムニ」とは「すべての」「あらゆる」という意味で、オンライン(Web)やオフライン(実店舗)を問わずにあらゆる接点を融合させ、顧客が商品を購入できる環境を実現するマーケティング戦略を指します。

オムニチャネルはあらゆる販売・流通チャネルを統合・連携させる手法です。スマートフォンなどのモバイル端末の普及によって消費者がいつでも・どこからでも手軽に買い物ができるようになったことを受け、新たな小売りのあり方として注目されるようになりました。

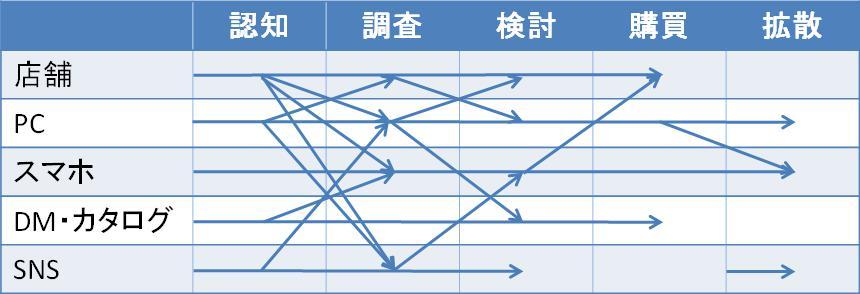

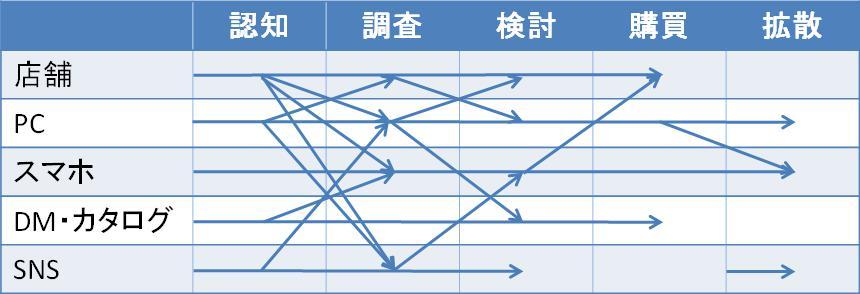

▼オムニチャネルのイメージ図

OMOとオムニチャネルとの違いは、OMOが「オンラインとオフラインが融合した社会」を指し、より広義なキーワードであるのに対し、オムニチャネルは単にマーケティング(ビジネス)戦略そのものを指す言葉である点です。

オムニチャネルは、実店舗やイベント、カタログなどのオフライン、あるいはECサイトやSNSでのキャンペーンなど、顧客との接点をどのチャネルで持つべきかを考え、顧客の視点で実践するマーケティング戦略の手法です。

オムニチャネルのメリットは、いくつものチャネルを持つことで顧客の購買行動を一元化して把握し、顧客のニーズや課題、悩みを探ることができる点です。

同時に、顧客に対してはどのチャネルでも同じ会員情報が使える、どのチャネルからでも在庫確認ができるなどシームレスな購買行動がかなう仕組みを備えることで、顧客満足度の向上を見込める点もオムニチャネルのメリットです。

デジタル先進国かつOMOの最前線と言われる中国の事例をはじめ、国内外の企業におけるOMO施策の事例を4つご紹介します。

●中国:盒馬鮮生(ファーマーションシェン)

中国の3大インターネット企業として知られるAlibaba(アリババ)が出資するスーパーマーケット「盒馬鮮生(ファーマーションシェン)」は、オンラインと実店舗を融合させた先進的なサービスを展開し、良質な顧客体験の提供を実現しています。

盒馬鮮生ではスマートフォンアプリにより、商品のバーコードを無人レジにかざすだけで支払いが完了します(スマートレジでのキャッシュレス決済)。

また、商品に付けられたQRコードを読み取ると、その商品が産地から消費者の手に渡るまでの全履歴をチェックできるほか、レシピ情報などを取得でき、顧客は安心感に加えて付加価値を持った新たな購買行動を楽しむことができる仕組みになっています。実店舗で手に取って選んだ商品をアプリで購入すると、3キロ以内なら30分以内に配達してくれるサービスもあり、顧客がより快適に買い物をすることができます。

盒馬鮮生の取り組みは、都市部を中心にモバイルペイメントの普及率の高い中国ならではのOMO施策だと言えるでしょう。OMOの本質が企業視点でなく顧客視点であることを示す好例でもあります。

●米国:Walmart(ウォルマート)

米国の小売最大手として知られるWalmart(ウォルマート)は、顧客がWebサイトから購入した商品を実店舗で受け取れるサービスを実施しています。同社は大手ECサービスのAmazonに対抗するため、OMO施策に多額の投資をしていて、そのひとつが商品を保管する機械「ピックアップタワー」です。

顧客がネットで注文した際に発行されたバーコードを実店舗に設置された「ピックアップタワー」のパネルに読み込ませれば、ものの5~10秒で商品を受け取ることができます。 米国ではAmazonの宅配サービスおける待ち時間のストレスや配達品の盗難トラブルが指摘されています。

これに対して、Walmartは「ネット(自宅)で注文、店舗で受け取り」というスタイルを実現し、顧客の安心感と利便性の高さを同時に向上させることに成功しました。顧客視点のOMO施策を打ったことで、結果的に、Walmartは大手小売企業が苦戦するコロナ禍にあって好調な業績を上げることができています。

●日本:BEAMS(ビームス)

オリジナルおよび輸入の衣料品や雑貨を販売するセレクトショップを国内外に多数展開するBEAMS(ビームス)では、それまで別々に管理されていたオンラインの顧客データ(ECショップで登録されたもの)とオフラインの顧客データ(実店舗で取得したもの)を2016年に一元化。

顧客がどのチャネルで購入したかに関わらず、購買履歴や好きなファンションジャンルなどを個人単位で把握できるようになり、メルマガ配信や広告ターゲティングにおいて個別のコミュニケーションが取れるようになりました。

顧客視点では、商品の着心地やサイズ感をリアル店舗で確認したうえで希望の在庫が無い場合はオンラインショップから取り寄せる、あるいはオンラインショップで気になる商品を見つけたらリアル店舗で試着してから購入できるようになりました。

シームレスで柔軟な購買行動をかなえることで顧客の利便性を向上させたOMO施策の事例です。

●日本:渋谷PARCO(パルコ)

OMO施策の一例としてチャットボットやサイネージによる自動接客が挙げられます。

2019年にリニューアルオープンした小売業「渋谷PARCOパルコ」では、チャットボットとサイネージを組み合わせたサービスを提供しています。

サイネージは鉄道駅のホーム自販機などでも活用されているシステムで、顧客が駅や店頭に設置されたサイネージの前に立つと、その人の年齢や性別から好みそうな商品を分析し、その結果に従っておすすめの商品が提示される仕組みです。

渋谷PARCOでは、テナント店舗の買い回り活性化やリピート来店数増加を目的として、商品をおすすめするサイネージを店頭に設置しました。顧客はチャットボットを通じてデジタルサイネージ会話することができ、サイネージに表示されるQRコードによってオンラインで商品を買うこともできます。チャットボットによって顧客に楽しい買い物体験を提供しつつ、全館回遊を目指すOMO施策の一例です。

OMOの考え方やOMOをビジネスに採り入れることのメリットを解説した書籍を2点ご紹介します。

著:藤井 保文・尾原 和啓 出版:日経BP(2019年3月発刊)

画像引用元: amazon.co.jp

株式会社ビービット(beBit)の藤井 保文氏とIT評論家の尾原 和啓氏の共著。オフラインがなくなり、すべてがオンラインになる社会を「アフターデジタル」と呼び、そこで生き残る術を説いたビジネス書です。

「アフターデジタル」社会における新たな顧客体験のとらえ方、OMO(Online Merges with Offline)的思考の必要性などにつき、「アフターデジタル」先進国と言える中国の企業事例とともに日本企業が陥りやすい悪例にも触れています。

デジタル化の「本質」を知り、世界的潮流からみたDX(デジタルトランスフォーメーション)実践の方法論を学ぶこともできます。日本を代表する企業の多くのリーダーにも評価される、示唆に富んだ内容です。

【アフターデジタル オフラインのない時代に生き残る 目次の一例】

第1章 知らずには生き残れない、デジタル化する世界の本質

第2章 アフターデジタル時代のOMO型ビジネス~必要な視点転換~

第3章 アフターデジタル事例による思考訓練

第4章 アフターデジタルを見据えた日本式ビジネス変革

引用元:日経BPブックナビ

著:藤井 保文 出版:日経BP(2020年7月発刊)

画像引用元: amazon.co.jp

『アフターデジタル オフラインのない時代に生き残る』の続編。コロナ禍で加速した「アフターデジタル」社会の変革において、日本企業がデジタルを強みとして生き残るために学ぶべき新しいルールを紹介する書籍です。

OMO(Online Merges with Offline)については、「アフターデジタル」社会で成功している企業に共通する思考法であるとして、中国の先進事例をもとに解説しています。

リアルの役割が大きく変わる今後の社会では、新たなルールとともに「UX」がキーワードとなることを説き、日本企業のお家芸とも言える製造業が最下層となる「アフターデジタル」の産業構造の到来に警鐘を鳴らします。

デジタル企業はもちろんのこと、デジタルビジネスに直接かかわりのないビジネスパーソンに向けてもおすすめされている一冊です。

【アフターデジタル2 UXと自由 目次の一例】

[まえがき] アフターデジタル社会を作る、UXとDXの旗手へ

第1章 世界中で進むアフターデジタル化

第2章 アフターデジタル型産業構造の生き抜き方

第3章 誤解だらけのアフターデジタル

第4章 UXインテリジェンス 今私たちが持つべき精神とケイパビリティ

第5章 日本企業への処方箋 あるべきOMOとUXインテリジェンス

[あとがき] 待ったなしの変革に向けて

引用元:日経BPブックナビ

オンラインとオフラインが融合した社会を基本とする考え方であるOMOは、O2Oやオムニチャネルとも異なり、ネットとネット以外とを区別することなく、顧客がモノやサービスに触れて得られる体験や経験に主軸を置いている点に広がりがあります。

あらゆる物事をデジタル起点でとらえるOMOの考え方は今後のマーケティング活動には欠かせないものとなるでしょう。

OMO施策を成功させるためには、企業事例でもご紹介した通り、データの統合と顧客体験(UX)思考の徹底が重要だと言われます。

顧客体験(UX)の向上を追求した結果、自社の利益や業績がアップすることがOMO施策の理想的な流れだと言えそうです。その意味では、日本企業が得意とする「おもてなし」の精神や丁寧で繊細な個別対応がOMO施策にいかせる場面があるのではないでしょうか。

これまで2,200社以上のマーケティングに携わったノウハウを活かして、この度BtoB企業の為のマーケティングハンドブックを作成しました。